Existe un mapa del pasado conquense en las Américas, no en los atlas ni en grandes volúmenes de cartografía, si no en las paredes, arcos, retablos, tallas, capillas y decoraciones de la Catedral de Cuenca. Conmemorar el Día de la Hispanidad se convierte en una visita a lo que fue entre los muros de este templo, donde se cruzan las historias de santos limeños, virreyes conquenses y viajeros que dejaron su huella en el Nuevo Mundo y cuyo legado se extiende hasta la capital conquense.

El padre Declan Murphy guía a los lectores de Voces de Cuenca por este recorrido insólito, mostrando cómo la devoción, el arte y los linajes españoles conectan Cuenca con América a través del tiempo caminando por sus naves, con devociones traídas de tierras lejanas y animales americanos tallados en la piedra que parecen susurrar secretos de ultramar.

Capilla de la Virgen del Pilar, la primera parada en el Día de la Hispanidad

Nada más entrar en la Catedral, a mano derecha, se encuentra la capilla de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, una parada obligatoria por lo que representa como patrona de la Hispanidad, que conecta simbólicamente la entrada en el templo con la llegada a América. La Virgen del Pilar es considerada patrona de esta efeméride, especialmente desde que el Papa Juan Pablo II así lo declaró en referencia a los inicios del cristianismo en Europa y su posterior difusión a América a través de los misioneros.

A pesar de que no existe referencia expresa al legado de las Américas en Cuenca en los elementos ornamentales de la capilla, pues los retablos y techos relatan principalmente episodios de la aparición de la Virgen a Santiago, su presencia en este espacio resuena en consonancia con la devoción mariana asociada a la llegada hispana al continente americano.

El santo y arzobispo de Lima, custodio de la entrada del templo

En el trascoro de la catedral se alza la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, el incansable segundo arzobispo de Lima que ostentó durante 27 años este puesto, entre 1579 y 1606, lo que le situó como el gran organizador de la Iglesia en el virreinato del Perú. Aunque el padre Declan señala que el canonizado no tuvo vínculo directo con Cuenca, su figura fue elegida para custodiar simbólicamente la entrada al templo junto a la de otro obispo santo, concretamente San Honorato, haciendo custodia al templo donde se rinde culto al también obispo canonizado San Julián.

En el caso de Santo Toribio, se escogió su representación por lo cercano en el tiempo de su canonización con la realización del proyecto arquitectónico del trascoro, en el siglo XVII. Del mismo modo, este obispo santo representaba espíritu misionero de la Iglesia en América, pues según asegura Murphy recorrió a pie y a lomos de mulas las montañas y selvas del Perú y Bolivia para visitar hasta el último puesto de misión, en un momento en el que su diócesis superaba las fronteras peruanas. Aunque en su época su visión de la Iglesia no caló mucho en Lima por el poco tiempo que pasaba en la capital, en el resto de su diócesis se le recuerda como el obispo que caminó junto a su pueblo, un pastor que prefirió los caminos polvorientos a los despachos, y cuya presencia en Cuenca enlaza la fe española con la pasión evangelizadora del Nuevo Mundo.

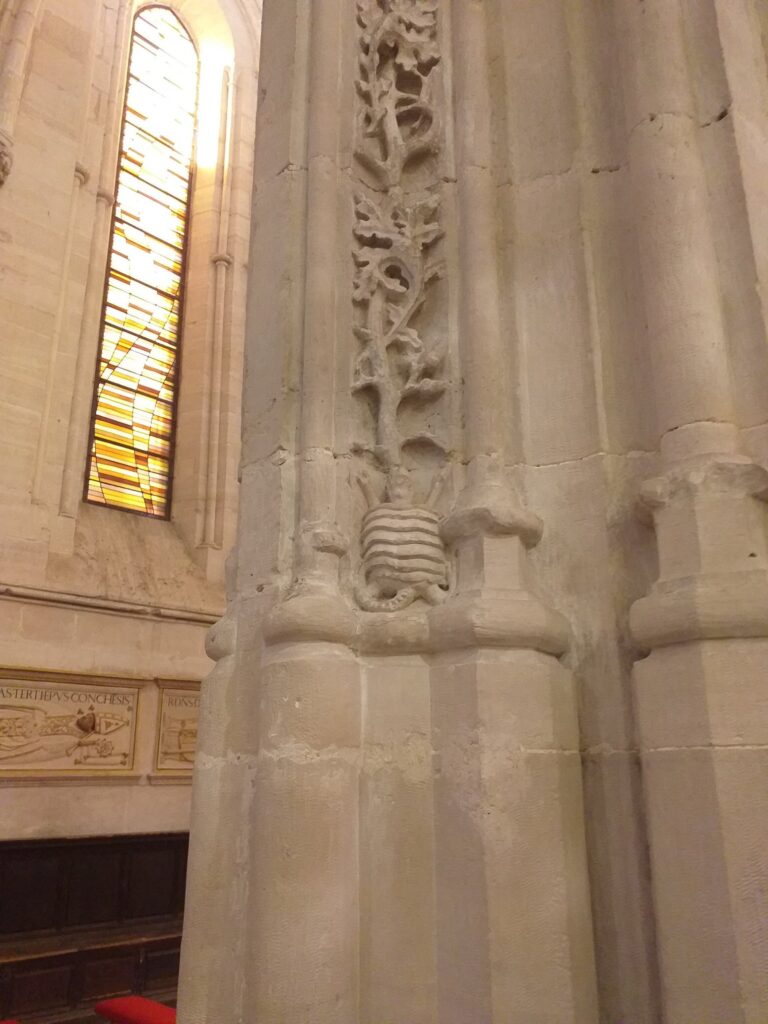

La fauna de las Américas, escondida en las decoraciones de los arcos catedralicios

Entre los detalles más curiosos que esconde la catedral de Cuenca se encuentra la presencia de un pequeño visitante del Nuevo Mundo: el armadillo. Este animal, que se desconocía en el territorio hispano hasta la Conquista de América, ha quedado inmortalizado tallado en los arcos y molduras del templo conquense.

Concretamente el animal aparece discretamente entre otras figuras que se realizaron en la Catedral en época renacentista, como un testimonio de cómo el arte de la época empezó a reflejar la fascinación por las nuevas tierras descubiertas. Aunque las figuras han suscitado debate entre los estudiosos con la posibilidad de que se hubieran representado tortugas, las formas laminadas y horizontales indican que se trata de armadillos. Su inclusión en la decoración de la catedral demuestra hasta qué punto la fauna americana había despertado la imaginación de los artistas peninsulares, dejando su huella incluso en la piedra conquense.

El religioso belmonteño cuyo martirio en Paraguay ha trascendido hasta la gran pantalla

En una de las capillas laterales de la catedral se rinde culto a San Juan del Castillo, natural de Belmonte (Cuenca), y miembro del grupo de los mártires del Paraguay. Su presencia en el templo tiene un valor especial para la ciudad, pues fue el primer santo conquense canonizado en siglos tras San Julián, en un largo proceso que culminó durante el siglo XX bajo el mandato de Juan Pablo II.

El religioso, que se había formado en el colegio de la orden de los Jesuitas en Huete, estuvo profundamente vinculado a la provincia y desarrolló su primera etapa de la vida religiosa en Cuenca antes de partir a las misiones. San Juan del Castillo entregó su vida en la reducción de Nuestra Señora de la Asunción de Ijuí, en 1628, donde el santo permanecía solo, atendiendo a unos cuatrocientos nativos. Su historia, unida a la de otros mártires jesuitas, inspiró incluso escenas de la célebre película La Misión, donde el eco de su entrega y martirio aún resuena entre cascadas y selvas.

El legado del esplendor en unas cajoneras de la sacristía

En la sacristía, las cajoneras que guardaban cálices y objetos litúrgicos esconden también un testimonio fascinante de la conexión global del Imperio español: los motivos orientales que decoran su madera. Aunque Filipinas se encontraba en el sudeste asiático, dependía administrativamente del virreinato de la Nueva España, una administración que se ejercía a través del el célebre Galeón de Manila, que unía esta costa del sudeste asiático con Acapulco y después con Sevilla en un viaje que recorría más de la mitad del mundo.

Era precisamente esta ruta por la que cruzaban el Pacífico sedas, maderas, bordados y porcelanas que llevaban el lujo oriental hasta América y, desde allí, a la península, símbolos del lujo y del alcance de la presencia española en el continente. Los adornos de las cajoneras conquenses, inspirados en aquel arte oriental, evocan la red de intercambios que unía Asia, América y Europa como símbolo de nobleza y universalidad en un itinerario de fe, comercio y belleza que de algún modo ha terminado en los silenciosos muros de esta catedral.

San Julián, de la Catedral de Cuenca a La Patagonia

En la girola de la Catedral, donde se concentra el culto a San Julián, quien fuera el segundo obispo de Cuenca en 1198, resuena una sorprendente conexión con el otro lado del mundo: la bahía de San Julián, en la Patagonia. Cuando la expedición de Magallanes llegó a aquel lugar en 1520, se bautizó el accidente geográfico con el nombre del santo. En este caso, el padre Declan Murphy no puede asegurar si se dio este nombre porque la llegada se produjo durante el día de la festividad del santo, y en su honor bautizaron la ensenada con su nombre, o si bien fue porque alguno de los viajeros profesaba gran devoción al canonizado.

En aquella bahía los marinos erigieron una cruz en lo alto de un promontorio, visible durante siglos para las flotas que surcaban el Atlántico sur. Aquel punto se convirtió en referencia obligada para los navegantes rumbo al Estrecho de Magallanes, escenario además de un célebre motín y, según la tradición, del primer lugar donde se celebró la Santa Misa en territorio argentino. Así, la devoción a San Julián que impregna la catedral conquense se proyecta hasta los confines australes de América, uniendo en una misma advocación fe, historia y mar.

De la Capilla Honda a una de las bahías más importantes de Estados Unidos, el caso de San Diego de Alcalá

En la Capilla Honda se venera a San Diego de San Nicolás, más conocido como San Diego de Alcalá, a través de un retablo. Este humilde fraile franciscano que dedicó parte de su vida a la evangelización de las Islas Canarias entre 1441 y 1449, consideradas la antesala de las misiones americanas. Su presencia en Cuenca se explica por la profunda huella franciscana que la ciudad ha tenido a lo largo de los siglos: conventos, órdenes terciarias y devociones populares que mantenían vivo el culto a los santos de la Orden.

San Diego fue uno de los más queridos por el pueblo, invocado por su fama de santidad y cercanía y una de las advocaciones más populares para las rogativas personales. Su nombre viajó mucho más allá de las fronteras nacionales cuando las expediciones españolas exploraron la costa del Pacífico norte. De este modo, los exploradores bautizaron con su advocación la bahía de San Diego en la Alta California, origen de la actual ciudad homónima estadounidense. Desde una capilla en Cuenca hasta las costas de América, su devoción ha cruzado océanos como símbolo de fe y esperanza popular.

Santa Rosa de Lima, el legado de los dominicos que aún resuena en Cuenca

Entre las imágenes barrocas de la catedral de Cuenca destaca la figura de Santa Rosa de Lima, la primera persona nacida en América canonizada por la Iglesia Católica (en 1671, por el papa Clemente X), y símbolo de la fe del virreinato del Perú. Su devoción se difundió rápidamente tras su canonización gracias a los dominicos, orden a la que estuvo vinculada como laica consagrada. Por tanto, su presencia en la Catedral de Cuenca tiene sentido porque la fuerte implantación religiosa y social que tenía la orden con conventos, cofradías y hermandades, un legado que se sigue observando en los símbolos dominicos de los escudos de la Virgen del Rosario o la de la Virgen de la Luz, según Murphy.

Por ende, su imagen se sitúa en el templo junto a la de otros santos dominicos bajo la influencia de familias y canónigos devotos. Santa Rosa aparece con su característica corona de flores, signo inequívoco de la advocación y, por decisión del Cabildo se ha situado en el altar junto a San Antonio como muestra de la conexión espiritual que ambos santos experimentaron con visiones del Niño Jesús.

La lengua castellana, Sebastián de Covarrubias como unión entre Cuenca y las Américas

El canónigo Sebastián de Covarrubias, célebre por su monumental obra ‘Tesoro de la Lengua Castellana o Española’, el primer diccionario monolingüe de la lengua española que recogía la mezcla de influencias de diversas lenguas en el castellano del siglo XVII, tiene su legado en la capilla que mandó construir en Cuenca, lugar donde falleció y donde reposan sus restos mortales. Covarrubias provenía de una familia con tradición eclesiástica y quiso que su capilla sirviera como espacio de culto y recogimiento, con reliquias y devoción a Jesús atado a la columna.

En este espacio, según relata Murphy, aún hoy se cumplen las disposiciones que Covarrubias dejó hace más de 400 años, como el canto del Salmo Miserere todos los viernes de Cuaresma. El vínculo con las Américas se establece en este caso a través de la lengua castellana, pues su obra no solo sistematizó y difundió el español, sino que también es un legado compartido con todo el mundo hispanohablante, conectando Cuenca con América a través de la palabra. Aunque el facsímil que se exponía fue sustraído hace dos años, la memoria de Covarrubias perdura, y su enterramiento en la misma capilla convierte la visita en un homenaje tanto a su vida como a la difusión de la lengua castellana.

Los Hurtado de Mendoza, figuras clave en el gobierno del Nuevo Mundo

Saliendo al claustro se encuentra la capilla exenta del Espíritu Santo, que alberga el Panteón de los Marqueses de Cañete, del linaje de los Hurtado de Mendoza. En ella descansan dos virreyes del Perú pertenecientes a familia castellana prominente, que fue clave en la administración de los territorios de ultramar, ocupando cargos de gobierno y virreinatos en América como parte de la consolidación del Estado moderno español.

Andrés Hurtado de Mendoza desempeñó un papel decisivo en pacificar conflictos internos entre conquistadores del Perú y en la organización territorial de esta región. Su linaje dejó una huella duradera en Cañete (Perú) y Cuenca (Ecuador), ciudades que fundaron y siguen siendo centros administrativos importantes y parte del mapa geográfico de América. Por su parte, García Hurtado de Mendoza, además de gobernador de Chile, ascendió a virrey del Perú, realizando estancias prolongadas en América y consolidando la administración colonial.

La historia de esta familia también incluye dos curiosos. Por su parte, Teresa Castro acompañó a su marido, García Hurtado de Mendonza convirtiéndose en la primera virreina residente de Perú, algo excepcional en el siglo XVI. Además, sería su marido quien destacara en la lucha contra la piratería en el Pacífico, un área prácticamente indefensa en ese tiempo en la que se consiguió el hito de encarcelar al pirata Hawkins y dar muerte al pirata Drake, de quien además García incautó una bandera en un ataque marítimo en Perú y que según dejaron constancia diferentes historiadores en múltiples documentos hasta el XIX pendía de la cúpula situada en esta capilla.

Bajo su patrocinio también se exploraron nuevas rutas, como la expedición de Álvaro de Mendaña e Isabel Barreto a las Islas Salomón, y se nombraron territorios que hoy perviven, como las Islas Marquesas (de Cañete) de la Polinesia. La capilla, por tanto, es un panteón nobiliario y un testimonio tangible de los vínculos históricos y culturales entre Cuenca y América.

Este recorrido deja ver cómo Cuenca, aunque no formara parte directa de la ruta de Indias, dejó su huella en América a través de devociones, personajes ilustres y enterramientos que conectan la provincia con el Nuevo Mundo. En un día como el de la Hispanidad es importante reconocer esa impronta americana presente en la Catedral, un pequeño pero significativo reflejo de como la historia local se entrelaza con la historia continental.