Tal día como hoy, hace 50 años, España vivió un momento que muchos estaban esperando y otros no quería que llegara. La incertidumbre, el miedo y la alegría se apoderaron entre la sociedad española tras la noticia del fallecimiento del dictador Francisco Franco. 36 años después de que el bando nacional ganara la Guerra Civil y se instaurara el «franquismo», el país se sumergió en una etapa en la que la mayoría social aceptó que era el momento de tener una democracia.

Cuatro voces históricas relacionadas con este territorio relatan a Voces de Cuenca cómo vivieron ese día, dónde estaban y cómo vieron ellos los años de la Transición española a nivel social, económico y político, tanto a lo largo y ancho del país como en su propio territorio.

«Tensión silenciosa y expectación»

José Miguel Carretero es un conquense «de pura cepa» y con alma semanasantera allá por donde vaya. En 1975 tenía 18 años y vivía en la calle Carretería. Ese año acababa de volver a Cuenca para estudiar en el Colegio Universitario “Cardenal Gil de Albornoz” la carrera de Derecho, una profesión por la que luchó desde el minuto uno para que hubiera una Facultad en su ciudad natal. Carretero recuerda el 20 de noviembre, día que murió Franco, con «tensión silenciosa y expectación». En muchos, apunta, había «contenida alegría y en otros contenido miedo», ya que «había esperanzas en el futuro, pero también de que hubiera otro enfrentamiento».

El conquense recuerda los años posteriores como una lucha estudiantil para que la capital consiguiera una Facultad de Derecho. Entre su «pelea», Carretero tuvo relación con diferentes actores políticos de la Cuenca de aquella época que les ayudaron a ese fin. Entre ellos, a Porfirio Córdoba, del Partido Comunista Español (PCE), Gervasio Martínez-Villaseñor, de la Unión de Centro Democrático (UCD), Manuel Sevilla y Ángel Martínez Soriano.

Carretero rememora también cuando Adolfo Suárez legalizó el PCE en abril de 1977 «un sábado santo». Ese día, la sede del partido comunista en Cuenca estaba ubicada en la céntrica calle de Carretería «y pusieron la bandera roja», así como el primer partido de la UB Conquense que jugó en el estadio municipal La Fuensanta posterior a este hecho, «que aparecieron unos cuantos históricos del PCE con la bandera roja que repartieron los de Mundo Obrero».

José Miguel Carretero habla de la «Santa Transición» en la que lo importante, desde su punto de vista, era saber «no de dónde venías, sino a dónde querías ir», así como la «generosidad» de la sociedad en todos los niveles. Una etapa de «concordia y consenso» entre las dos Españas, «algo que está haciendo muchísimo daño hoy en día». «Se buscaba el interés general, no de un partido ni de una persona y ceder para el bien común», destaca el conquense. Una actitud contraria, dice, a la «crispación» política que existe actualmente en la democracia española.

Por su parte, Carretero condena la evolución que ha tenido la provincia de Cuenca desde el comienzo de la democracia. En su opinión, «nos debería haber ido mucho mejor de lo que nos ha ido». Destaca que ha sido el territorio más perjudicado «en el desarrollo de la universidad regional, así como en el industrial y en infraestructuras». Lamenta que el crecimiento conquense no haya sido igual al de las provincias vecinas. «Tendría que haber sido más incluso, porque se tenía que haber hecho una discriminación positiva con Cuenca», subraya el conquense, una cuestión que «llevo muy clavado y que voy a morir con ello».

Un periodismo «con libertad pero con limitaciones»

Emilio López Adalid era redactor en Radio Nacional de España (RNE) en 1975 con 26 años. Resalta a este periódico que recuerda ese día «trabajando», pero incide en que en la radio pública «trabajábamos con libertad, pero sabíamos hasta dónde podíamos llegar». En este sentido, destaca que la información que se emitía o publicaba en aquella época «no tenía tanta investigación como la de ahora, porque las limitaciones eran mayores».

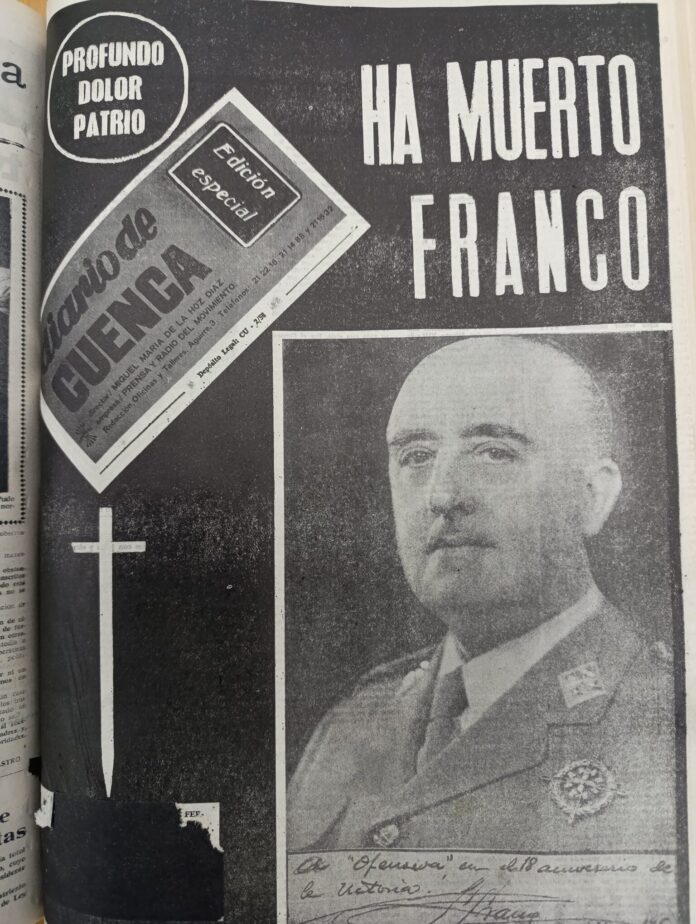

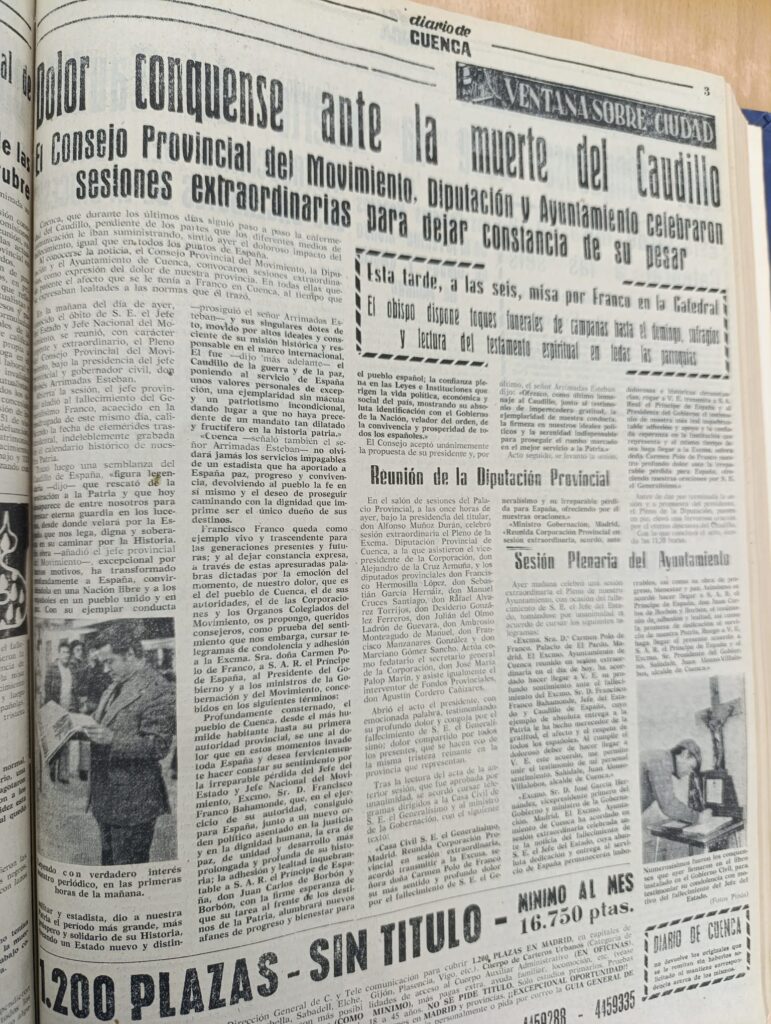

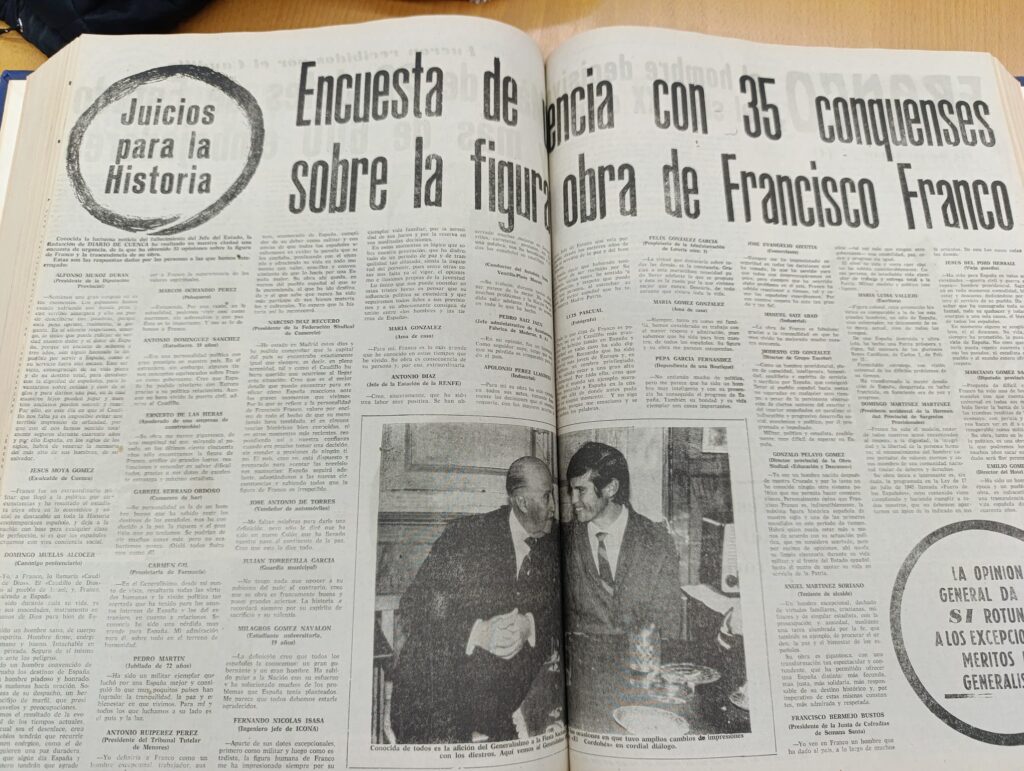

Aún así, opina que los trabajadores de RNE «éramos unos privilegiados», ya que por aquel entonces solo existían dos medios de comunicación en todo el territorio conquense: el Diario de Cuenca, que pertenecía a la cadena de medios del Estado, «la antigua prensa del Movimiento»; y RNE.

López Adalid recuerda el día de la muerte del dictador «con la lógica expectación que suponía después de tantos años de régimen donde no había libertad», aunque asegura que a nivel periodístico «nunca tuvimos ningún problema». Menciona la «buena» relación que tenía con el obispo de Cuenca de entonces, José Guerra Campos, a quien recuerda «muy franquista» y con el que se llevaba «muy bien porque tenía una mente prodigiosa», pues destaca que «le dio un impulso» a la Catedral de Cuenca.

«Nosotros estábamos preparados porque sabíamos que la muerte de Franco de iba a producir de un día para otro», apunta el periodista, que para entonces la emisora tenía el nombre de Radio Peninsular de la Red de Radio Nacional de España.

El periodista destaca que la provincia era «conservadora», producto de que «no había grandes industrias, ni sindicatos», algo que los habitantes «tenían asumido». Sin embargo, los conquenses, durante la Transición, «estaban dispuestos al consenso y estaba preparada» para el cambio.

Trabajar para que España ocupara «un lugar en el mundo»

Javier Rupérez, con orígenes en Puebla de Almenara y donde siempre ha sido para él una referencia vital a la que sigue vinculado, acababa de volver de su puesto como diplomático en Ginebra en 1975. El 20 de noviembre, estaba acomodándose a la vida madrileña «y sabía que Franco estaba mal». Tras la noticia, dice, tenía la «preocupación de todos los españoles: qué va a pasar ahora». Días después, le contactó el subsecretario de Asuntos Exteriores del Gobierno, Marcelino Oreja, para que Rupérez fuera su jefe de gabinete.

«Por una parte tenía esa incertidumbre, por otra la garantía de que tengo un puesto significativo en mi carrera profesional y mi deseo de trabajar en intentar avanzar en todos los terrenos desde el punto de vista político e internacional», destaca el exdiplomático a este periódico.

Entre 1975 y 1977, Rupérez resalta que su trabajo consistió en que España «ocupara un lugar en el mundo, porque no estábamos en ningún sitio a nivel exterior». Asimismo, en esos momentos, dice, no podía olvidar sus orígenes políticos, pues en 1963 fundó los ‘Cuadernos para el Diálogo’, una revista mensual «prodemocrática y antifranquista».

El expolítico conquense se integró en 1977 en la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez, de la que fue secretario de Relaciones Internacionales. En esa etapa ucedista estuvo secuestrado por ETA durante un mes. Subraya que vivió la etapa de la Transición en la provincia de Cuenca a través de sus amigos de Puebla de Almenara y sus alcaldes. «Las primeras semanas eran de incertidumbre», un pensamiento que se producía en toda España.

Rupérez fue diputado en el Congreso por Cuenca desde 1979 hasta 1982 por el Grupo Centrista y en la etapa 1986-89 por el de la Coalición Popular. En esos años, el exdiplomático destaca que «estábamos pendientes de la organización de la vida política y la definición de cómo se tendría que construir la Transición desde el punto de vista interior y exterior». En 1981 se celebró la comisión de Asuntos Exteriores para debatir la entrada del país en la OTAN, «uno de los puntos fundamentales del encaje exterior de España», donde el conquense era el portavoz del UCD y quien, posteriormente, fue embajador del país.

Fue el candidato de facto del centroderecha en las primeras elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, que ganaría José Bono, y también parlamentario en las Cortes regionales por la provincia conquense de 1983 a 1986, cuando fue designado senador por la comunidad autónoma.

El conquense destaca que la provincia de Cuenca fue beneficiada en todos los ámbitos durante la Transición «al ser un territorio grande y con pocos habitantes». Recuerda los kilómetros que recorrían durante las campañas electorales «con una reacción favorable y positiva, y sin ningún tipo de problema». Incide en la «diversidad de opiniones» entre la sociedad conquense, pero no «conflictiva», «como en buena parte del país».

«La respuesta fue enormemente comprensiva y positiva con lo que era el alcance del espíritu de la Transición, que era recuperar la libertad, recobrar la dignidad, adquirir la democracia y poner al país donde debía estar, con el mundo occidental y Europeo», sentencia.

España estaba «reventando por las cuatro costuras»

Justo Zambrana, uno de los personajes históricos del PSOE en la provincia de Cuenca, acababa de aprobar la oposición para el Cuerpo Superior de Administradores del Estado cuando murió Franco mientras trabajaba como profesor interino de Filosofía y Frances en el instituto Alfonso VIII de Cuenca.

Recuerda que, posterior al fallecimiento del dictador, comenzaron a celebrar reuniones en su casa previamente a la constitución de la agrupación local y provincial del partido socialista de hasta 19 personas, ya que «si había más de 20 podían venir y detenernos». Destaca que había «mucha incertidumbre» entre la sociedad española y contactó con afiliados al Partido Comunista ese 20 de noviembre. «Estábamos pendientes de la época de libertad que se abría», resalta Zambrana.

El actual director del Colegio de España en París apunta que el país «estaba reventando por las cuatro costuras», pues señala que los españoles «no aguantaban más el sistema». Por ello, dice, el año 1976 fue la etapa en la que se produjeron más huelgas en el país.

Zambrana alude que a lo largo de 1976 comenzó a constituirse la agrupación provincial del PSOE con las que se presentaron a las elecciones generales de 1977, quien iba tercero en la lista, la cual lideraba Virgilio Zapatero y Federico Fernández. Zambrana no quería estar en los primeros puestos ya que tenía responsabilidad sindical en UGT.

«Es un honor haber podido recrear esa agrupación que comenzó en la Segunda República y a la que todavía sigo afiliado», destaca el político.

Recuerda que fue un proceso «muy rápido» en el que la gente «por miedo no se atrevía a decir nada». Tras la legalización del PCE y los sindicatos, Zambrana resalta que hubo muchos conquenses que se acercaron a preguntar sus dudas «y que cuando llegaron las elecciones nos dimos cuenta de la cantidad de socialismo histórico que había en la provincia». «Al principio tenían miedo de venir, y luego se llenaban los locales y se convertía en una fiesta de la libertad», resalta.

A pesar de todas las diferencias que había entre los partidos de la Transición, Justo Zambrana subraya que «no había la crispación política que hay ahora».

El socialista recuerda con especial «preocupación» de los años de Transición el golpe de estado de 1981, que lo define como «un día muy duro». Entonces era secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT y aquella noche, cuenta a este periódico, fue a la sede del sindicato, «metí todos los archivos de la federación de trabajadores y los quemé en un descampado por miedo a que pudieran hacerse con esos documentos durante la noche». Asimismo, señala que la revista Cambio 16 publicó esa noche una lista de los secretarios de rama de CCOO y UGT que los autores del golpe iban a detener, entre la que aparecía su nombre.

En cambio, la noche electoral de 1977 «fue de enorme alegría para todos los que habíamos estado luchando desde hace mucho tiempo», sentencia el socialista.