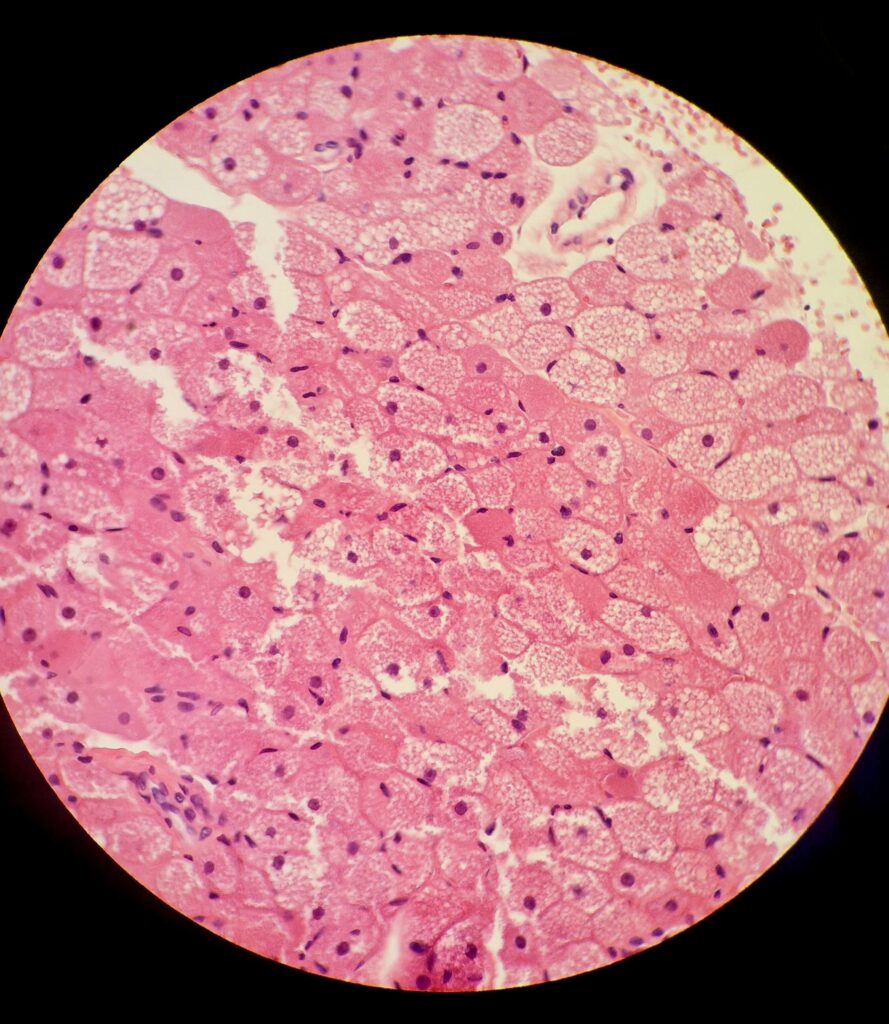

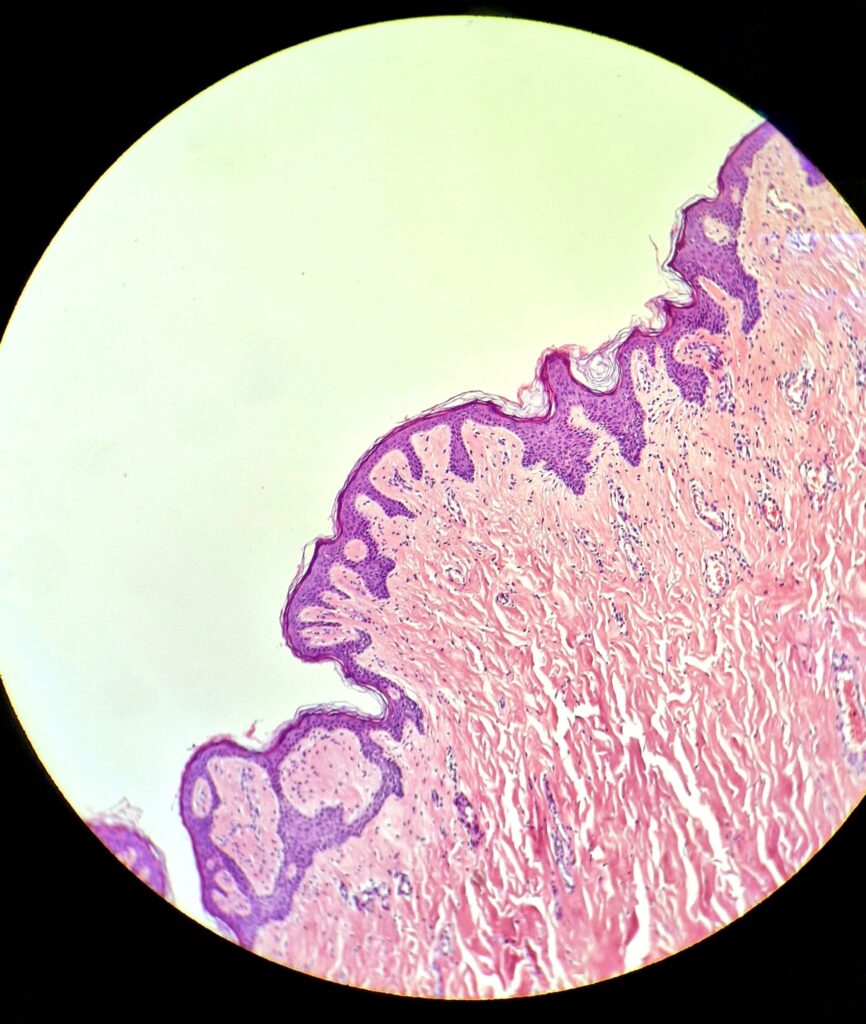

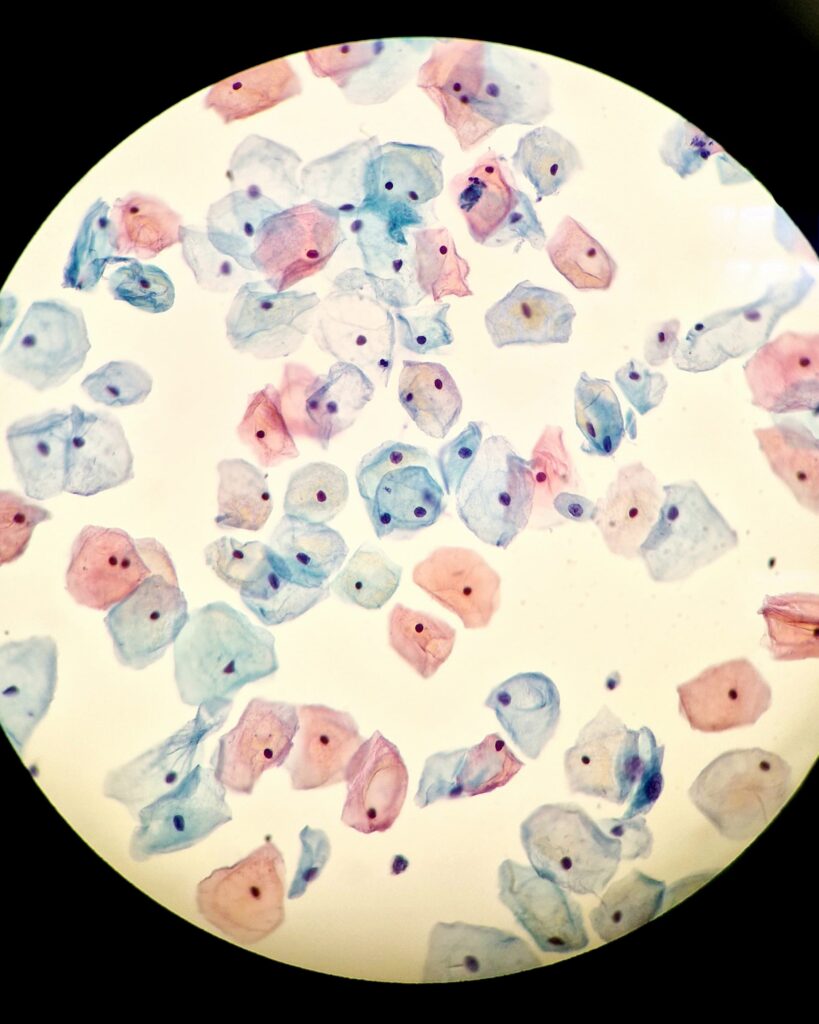

En el sótano de los hospitales, donde los pacientes no llegan y el contacto humano es casi inexistente, se esconde una de las especialidades más fundamentales —y más desconocidas— de la medicina: la anatomía patológica. Esta disciplina estudia las alteraciones morfológicas y los cambios estructurales que se producen en las células, tejidos y órganos del cuerpo a consecuencia de una enfermedad. Para realizar estas valoraciones los profesionales del campo utilizan diversas técnicas, como el análisis microscópico de muestras de tejido (biopsias, piezas quirúrgicas, autopsias) y, cada vez más, métodos moleculares. De este modo y a través del análisis de muestras, los patólogos identifican la naturaleza, el tipo de enfermedad, así como su estadio y grado de agresividad y evalúan en colaboración junto a otros profesionales de diferentes áreas la evolución de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. Gracias a su labor de investigación, los patólogos contribuyen al avance del conocimiento identificando nuevos marcadores biológicos y mecanismos de enfermedad.

La doctora, docente e investigadora conquense Cristina Díaz de Arco se ha especializado en esta rama que «aunque es una de las menos valoradas en la medicina», le permite estar en el epicentro del diagnóstico y el tratamiento, creando un rapeo concreto y eficiente de cada paciente que, aunque no conocen «te impactan y en algunos casos te marcan» porque Díaz los llega a conocer de otro modo a través de sus enfermedades y trata de encontrar soluciones bajo el microscopio.

Durante sus años de formación, Cristina no tenía claro ni siquiera que quería estudiar medicina. Las letras y la biología se abrían como posibilidades, pero la falta de salidas profesionales le hizo decantarse por medicina, donde la indecisión se mantuvo barajando opciones tan dispares como psiquiatría, medicina de familia o la que ahora es su rama de especialidad. Díaz señala que en la Anatomía Patológica «es como la psiquiatría pero desde la parte puramente biológica, nosotros llegamos a la raíz del problema explorando las capas del tejido» y aunque no tiene contacto como tal con los pacientes «mi especialidad me permite apreciar lo complejos que somos todos los seres humanos, cada uno único y diferente». Díaz confiesa que llega a empatizar con sus pacientes porque «aunque nunca nos llegamos a conocer sé lo que les ocurre, su edad, sus patologías, su nombre y apellidos y hay casos que aunque no los conozcas personalmente, te marcan».

A pesar de ser una pieza clave en la estructura hospitalaria, Díaz reconoce que la Anatomía Patológica continúa siendo una especialidad marginada. La médico señala que existe cierta jerarquización dentro del sistema sanitario «porque parece que hay especialidades de primera y de segunda»; así disciplinas como cirugía plástica, dermatología o cardiología suelen tener más prestigio, en cambio, anatomía patológica, microbiología o medicina del trabajo han sido vistas históricamente como especialidades “de segunda”. Esta invisibilidad profesional tiene un efecto directo, ni pacientes ni compañeros sanitarios conocen en profundidad qué hace un patólogo, una tendencia que Díaz señala que está empezando a revertirse gracias a las nuevas generaciones «que acceden a la especialidad como una elección consciente y no como una última opción». Además, según apunta la médico conquense, desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica se está trabajando para revertir esta situación mediante campañas de visibilización, destinadas tanto a estudiantes como a la ciudadanía. La idea es clara: si el diagnóstico es el primer paso para curar, los patólogos son la raíz de toda solución médica.

La anatomía patológica es una de las disciplinas con mayor impacto en oncología. Es el patólogo quien identifica y clasifica el tipo de tumor, quien detecta las alteraciones moleculares que determinarán el tratamiento y el pronóstico. En palabras más sencillas, es quien “prepara el cóctel exacto” para cada tipo de cáncer, personalizando la medicina desde la base. A pesar de que su trabajo es esencial, también se caracteriza por su discreción. Cristina explicaba el proceso completo desde que una muestra llega a sus manos hasta que se emite un diagnóstico: desde el momento en que se recibe el tejido, «como en el caso de un cáncer de colon extirpado en quirófano», se fija con formol, se talla, se encapsula, se infiltra en parafina y finalmente se hacen cortes que se tiñen y se observan al microscopio. Un trabajo en cadena donde colaboran técnicos de laboratorio, muchos de los cuales, según recalca, tienen un papel precioso y poco reconocido. A pesar de la carga de trabajo, Díaz afirma que no suelen tener lista de espera acumulada gracias a la vocación de estos profesionales, que tal y como señala Díaz, no dudan en prolongar su jornada laboral en una suerte de compromiso silencioso que pocas veces se ve desde fuera.

El futuro de la anatomía patológica para Díaz se encuentra en la digitalización del servicio porque «permitiría analizar muestras desde el ordenador, cuantificar marcadores con mayor precisión y agilizar los procesos de diagnóstico». La médico conquense apunta que a nivel nacional España está bien situada pues, «en algunas regiones, como Cataluña, ya se ha implementado un sistema llamado Digipatics, mientras que en otras, como Madrid, el proceso está en marcha pero aún lejos de completarse». Aunque Díaz reconoce que hay desigualdades entre comunidades, asegura que ,en general, España está bien posicionada y que los déficits se suelen resolver «mediante cooperación entre hospitales». Otro de los puntos que marcan el futuro y la evolución de la anatomía patológica es la necesidad de centralizar los estudios moleculares en laboratorios especializados, algo que Díaz defiende pues garantizaría «igualdad de acceso y calidad en todo el sistema sanitario».

Cristina Díaz encarna la pasión por una especialidad silenciosa, rigurosa, científica, y con impacto directo en la vida de los pacientes. Una medicina sin presencia frente al paciente, pero con un profundo conocimiento de este que que le permite identificar lo que nadie ve y dar nombre, y tratamiento, a lo invisible. Con el tiempo, su perfil ha ido virando. Díaz comenzó orientada a la investigación clínica, que se desarrolla en hospitales y centros sanitarios por profesionales sanitarios con actividad asistencial, como es el caso de médicos, enfermeros o farmacéuticos hospitalarios, que compaginan la práctica clínica con la investigación en los momentos que se lo permite el trabajo diario. En los últimos años ha descubierto una vocación inesperada, la docencia. Desde 2022 ha asumido tareas como profesora universitaria, una labor que define como “sorprendentemente gratificante”. Aunque, como señala, «corregir trabajos de mis alumnos no me aporta nada al currículum», Díaz apunta que le produce una satisfacción y un enriquecimiento a nivel personal en el que «enseño y me dejo enseñar por ellos», que le resulta «difícil de medir». Actualmente se encuentra desarrollando un programa de innovación docente para acercar la asignatura a los alumnos, hacer más cercanos los conocimientos, fundamentar la enseñanza en casos reales y poner a los alumnos en el centro, escuchando sus necesidades para que la enseñanza universitaria esté enfocada al día a día y la realidad del estudiantado «lejos de las conferencias con muchos datos volcados en un Power Point».